大连市烈士陵园迎来第一个清明节

来源:大连日报 发布于:2016-04-05 05:49

2013年4月,大连市烈士陵园管理处自成立以来,在市委、市政府及市民政局及相关各界的大力支持下,经过2年时间的工程建设、墓穴搬迁、展馆设计等一系列工作的完成,2015年8月,大连市烈士陵园终于正式对外开放。

清明节前夕,某部队官兵在清扫烈士墓。

今年这个清明节是大连市烈士陵园建园以来的第一个清明节,也迎来了第一批清明祭扫参观的烈士家属、社会团体及个人。

清明期间,陵园组织了免费接送烈士家属的活动,到目前统计,前来祭扫的团体和个人总计2000余人次,接待量最多的一天有8个团体,祭扫烈士墓和参观纪念馆人数达1200余人。

但是,对于大连许多市民来说对这里还是了解不太多。

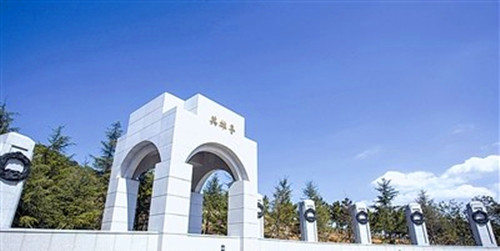

大连市烈士纪念馆正门。

一座新型的烈士陵园

一座新型的烈士陵园

陵园位于风景秀丽的大连市高新园区龙王塘思亲路68号,占地面积7.75万平方米,建有烈士墓区、纪念碑广场、英雄广场、纪念馆、休闲广场等几个主要区域。

墓区是主要存放来自市内四区及高新园区的烈士遗骨或骨灰的场所,分南区、北区、西区三个区域,800盔墓穴。浓郁的绿荫中整齐地排列着座座墓碑,每座都是400mm×600mm的中国黑理石卧碑,重175公斤,上面镶嵌着15公斤重的铜板。铜板上刻有烈士的姓名、性别、籍贯、生卒年及生平事迹等。

从最早的1936年5月因从事反满抗日活动而被日本宪兵杀害的于时贵到最晚的2005年因见义勇为而牺牲的大商集团保安部部长孟军,墓区现在共安葬着485位烈士。

纪念碑表达了大连人民对烈士的敬仰和怀念之情。

大连作家素素书写了墓志铭。

大连作家素素书写了墓志铭。

纪念碑广场是一块接近正方形的场地,广场中央是纪念碑,纪念碑碑高19.45米,代表着大连人民解放的年份。上段碑体由四根弧形的、由宽变窄的石柱组成,仿佛四支长枪相依矗立,代表着大连英烈依次经历的甲午战争、抗日战争、解放战争、抗美援朝四次战争的洗礼。枪口指向天空仿佛在“鸣枪致敬”,表达了大连人民对烈士的敬仰和怀念之情。

而布展面积达700平方米的烈士纪念馆则以中国近现代史为线索,集中展示了经过专家筛选大连市包括金伯阳、董秋农、吴屏周等150余位英烈为实现民族独立与复兴、谋求人民解放和幸福而舍生取义的英勇事迹以及珍贵的照片、档案和遗物,运用雕塑、场景、声光电、多媒体等现代展示手段,生动形象地展示仁人志士和烈士的光辉业绩。

纪念馆配有两个在现代博物馆经过专门培训的讲解员。

整个园区移植各种树木7700余株,依山傍水还有一个静思湖景区。未来这里将是个树木繁茂,庄重典雅、宁静肃穆,一座集纪念瞻仰、旅游休闲、文化园林于一体的新型烈士陵园,是广大市民缅怀革命先烈、弘扬民族精神的爱国主义教育基地。

纪念馆大厅。

不能不说的搬迁

不能不说的搬迁

家属的肯定是对陵园工作人员最大的褒奖。

当时,需要搬迁的485处烈士墓穴主要集中在英雄纪念公园、老麻沟、理工大学等处。其中165名有家属。与家属的联系沟通及墓穴的搬迁成了工作的重点。

从搬迁方案到选穴方法,从仪式流程到时间安排,需要核准的事情太多,园里组织召开了5次家属见面会、2次现场参观,而两部咨询电话整整一个星期就没有断过。

英雄亭。

“需要协调的东西太多,顾了你的就顾不了他的。也会遇到不理解的家属”这里的工作人员说:“我们必须做到让家属满意。”

为体现对烈士的尊重,专门设计制作了统一的骨灰盒;为了做好落葬仪式,制作了摆放骨灰的桌台;起墓时,按照民俗,骨灰是不能见太阳的,工作人员三四点就赶到墓地,在5点以前把烈士的骨灰迁出来,每位烈士有4个服务人员,那时候是夏天,太阳出来得早,还专门安排一男一女两名中专生志愿者,男孩捧骨灰,女孩负责打黑伞遮光。还对原先的烈士墓碑进行了单独处理……正是这些细心的安排,赢得了烈士家属的信赖,让家属们从最初的不理解变成了最后的感动。

赵秀花老人今年70多岁了,父母是双烈士,上个星期,陵园才帮助她完成其父母的自行迁穴工作。在来来回回的接触中,赵大娘对陵园姑娘小伙的工作态度满意极了,虽然老人家嘴上没说太多,却一针一线地亲手纳了3双布底拖鞋送到了陵园来。

“工作规定是不能拿家属任何东西的。”这里的工作人员说:“可把拖鞋接在手里的一瞬间,我真的觉得,这活儿,我干得值!”